Дурное воспитание Смотреть

Дурное воспитание Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Темные зеркала желания: вход в мир «Дурного воспитания»

«Дурное воспитание» — фильм, в котором Педро Альмодовар снимает яркий шелк со своей эстетики и показывает внутреннюю изнанку ткани: шрамы, заплаты, незаметные стежки, удерживающие пережитую боль. Это не просто нуар; это исповедь, переплетенная с метаканоном кино. Альмодовар рассказывает историю злоупотреблений, одержимости, инициации в искусство через травму — и делает это с удалью рассказчика, который не боится сложных рамок и ненадежных нарраторов. Картина 2004 года — одна из его самых рискованных и личных: в ней сшиваются память детства, мифология католической Испании, глянцевая иллюзия кинопроизводства и жаркая плоть желания, которое не знает границ между прошлым и настоящим, между ролями и личностями.

Тон фильма — густой, табачный, близкий к ночной исповеди. Днем здесь снимают кино, ночью переписывают судьбу. От первых кадров ясно: мы будем блуждать в лабиринте масок. И это не игра ради игры. Альмодовар заставляет зрителя работать — сопоставлять, сомневаться, перепроверять. Перед нами не «истина» в протоколе; перед нами истина в движении, где каждый следующий план уточняет или опровергает предыдущий. Эта стратегия делает «Дурное воспитание» фильмом о том, как память демонтирует и заново строит нарратив, как искусство превращает боль в форму — и какие этические риски несет такой обмен.

В центре — двойная тема: злоупотребление властью и злоупотребление образом. Священник Фадер Маноло, школьный наставник, использует религиозный авторитет для вторжения в чужую плоть и судьбу. Спустя годы его «воспитанники» — Игнасио и Энрике — возвращаются, чтобы переработать травму в искусство. Но процесс оказывается далеко не очищающим: желание контроля и мести, тяга к признанию, необходимость признаться хотя бы в кино, если не получится в суде — все это запускает механизмы новых травм. Альмодовар не читает морали, он допускает амбивалентность: иногда единственный язык, которым человек может сказать правду, — это язык маски, и даже в маске голос дрожит.

«Дурное воспитание» — фильм о мужских телах и ролях, о том, как гомосексуальная идентичность выживает внутри институций, построенных на подавлении, и как эстетика становится убежищем, но и соблазном. Это испанская история, прошитая франкистским прошлым, но она звучит универсально: всякий раз, когда власть прикрывается моралью, дети платят цену взрослением вне времени. Альмодовар, не теряя фирменного вкуса к краске и мелодраме, аккуратно разворачивает триллер в медитацию о памяти — и делает это так, что зритель, выходя из зала, несет в себе не только сюжет, но и вопрос: сколькими образами мы обязаны за право говорить?

Кино внутри письма, письмо внутри жизни: сюжет, конструкции и рифмы

Сюжет «Дурного воспитания» устроен как матрёшка. Успешный режиссёр Энрике получает визит неизвестного молодого актёра, представившегося Игнасио — школьным другом и первой любовью. Тот приносит новеллу «Визит», где рассказывает о их детстве в католической школе в конце 60-х, о священнике Фадере Маноло, о первой пробе самосознания через театр и о попытке расплаты спустя годы. Энрике читает текст — и мы проваливаемся в фильм внутри фильма, где перемешаны факты и мечты, имена и псевдонимы. Уже на этом уровне рождается сомнение: перед нами «Игнасио» ли? И чей голос мы слышим на самом деле?

Первый внутренний уровень — история двух мальчиков в интернате: кино, перепевы Библии, робкая нежность, впервые осознанный ужас, когда доверие предаётся наставником. Фадер Маноло, впечатленный красотой Игнасио, прибегает к насилию, обрамляя его религиозным дискурсом. Мальчики пытаются спасаться искусством: школьные постановки, песни, грёзы о большом кино. Но травма делает их жизнь асимметричной: один (Энрике) бежит, другой (Игнасио) остаётся и разрушается.

Второй уровень — 70-е: взрослая попытка встречи и расплаты. В новелле Игнасио описывает, как возвращается к Маноло под маской ночной дивы Захары, вокалистки в кабаре, чтобы выудить у него деньги — вроде бы за молчание о давних грехах. Эта линия пахнет нуаром и мелодрамой одновременно: переливчатые костюмы, липкие клубы, опасная близость желаемого и запрещённого. Но дальше конструкция меняется. Энрике хочет поставить по новелле фильм, а «Игнасио» хочет сыграть Захару и самого себя — странная заявка, и в этой странности слышно подсознательное признание: он не тот, за кого себя выдаёт.

Третий уровень — реальность, которая подтачивает сюжет изнутри. Постепенно вскрывается, что пришедший к Энрике — не Игнасио, а его младший брат Хуан. Истинный Игнасио разрушен наркотиками, попал в зависимость, пишет, чтобы выжить, и, возможно, уже мёртв — или станет мёртв очень скоро. Хуан — амбициозен, красив, беззастенчив; он использует текст брата как трамплин для собственной карьеры. Между Хуаном и Энрике вспыхивает связь — смесь ностальгии, сексуального влечения и режиссёрской манипуляции. А где-то поблизости появляется и сам бывший Фадер Маноло — теперь журналист Беренгера — и эта встреча запускает последнюю, убийственно честную фазу истории.

Четвёртый уровень — расследование, не юридическое, а эмоционально-этическое. Вскрывается смерть Игнасио, причины которой тянутся к Маноло-Беренгере и к Хуану; всплывают факты подлога, шантажа, неверного кредита доверия. Никакого чистого правосудия не случается: закон смотрит мимо, правда выпрыгивает не в протокол, а в монтаж. Энрике снимает фильм, — и это единственный документ, который останется. Но это не капитуляция: это выбор языка. Картина выписывает окружности, в которых кино становится судом памяти. Финальная сцена — тихий взгляд через объектив, где прошлое не отмщено, но названо.

Эти вложенные уровни не трюк ради трюка. Альмодовар строит ритм: каждый новый «слой» переозначает предыдущий, как если бы зритель слушал несколько голосов одного хора и постепенно понимал, что знает каждого по отдельности. Мотивы возвращаются — письма, песни, женская маска Захары, белый воротничок сутаны, вечерний неон — и образуют рифмы, где всякий раз окраска смещается. Так рождается чувство тревожной достоверности: ложь здесь честнее правды, потому что хотя бы признается своей природой. А правда нуждается в костюме, чтобы вообще выйти на сцену.

Маски, что ранят, и тела, что помнят: персонажи и актерская алхимия

Гаэль Гарсия Берналь — центральный камертон фильма, играющий сразу несколько ролей и состояний: Хуан, Игнасио, Захара в фильме внутри фильма. Это актерское превращение построено не на гриме, а на внутренней артикуляции: одно и то же тело ведёт себя иначе, в нём по-разному распределены стыд, наглость, слабость, обаяние. Как Хуан, Берналь — голодный, расчетливый, уязвимый ровно настолько, чтобы выжить. В образе Захары — дерзкая, почти священная карикатура на иконографию женственности: сцена, где Захара поёт, — это и вызов, и молитва, и нож в сторону тех, кто отнял детство под видом заботы. В «версии» Игнасио есть дрожь, которой хватает, чтобы мы почувствовали: за этим лицом — боль, не демонстрация.

Феле Мартинес как Энрике — режиссёр, который учится заново отличать «историю» от «жизни». Его сдержанность — не холод, а осторожность человека, который уже знает, как легко кино может предать реальность. В отношениях с Хуаном он движется по тонкому льду: и желание, и любопытство, и вина — всё присутствует. Мартинес играет не «мастера», а человека, который понимает свою власть и боится ее злоупотребить, хотя соблазн велик. Именно эта рефлексивность делает фигуру Энрике ключевой для этоса фильма: он — единственный, кто пытается взять на себя ответственность за способ рассказа, а не за «правильный» исход.

Даниэль Хименес Качо — Фадер Маноло/Беренгера — один из самых бесстрашно сыгранных антагонистов в кино Альмодовара. Качо отказывается от карикатурности и не просит сочувствия: его персонаж — смесь самодовольства и искреннего эстетического тонуса. Он любит музыку, слово, распорядок — и под этой культурной обёрткой прячется моральная пустота, позволившая ему однажды переступить черту. Во взрослом возрасте он живет с грузом тайны, но тайна не побудила его к очищению — лишь научила выживать в тени. В сценах столкновения с Энрике и Хуаном мы видим человека, который прекрасно грамотен, но этически неграмотен.

Франсиско Бойра (Игнасио настоящего, в воспоминаниях и документах) добавляет фильму горького реаизма: ломкая хрупкость, усталые глаза, голос, который уже израсходовал свои громкие ноты. Через него Альмодовар показывает цену травмы в долгую: не скандал года, а медленное разрушение, обложенное вежливыми вывесками. Второстепенные фигуры — продюсеры, коллеги, семья — дают фон индустрии и общества, где скандал — валюта, а правда — дорогое удовольствие.

Вся актерская партитура завязана на идее тела как архива. Мужские тела здесь не «идеальны»: они помнят страх школьных ночей, холод классов, пот сцены, химический блеск клубов. Женское тело в лице Захары — суверенна и искусственно созданная крепость, в которой можно спастись ровно настолько, насколько хватает денег и воли. Эта телесная грамматика делает фильм острым: каждое прикосновение — доказательство, каждая поза — показание.

Неон, сутана и целлулоид: визуальная и звуковая партитура

Альмодовар в «Дурном воспитании» играет цветом как сдвинутой памятью. Сцены школьного детства окрашены в тепловатые сепии и известковый свет — чистота, перед которой хочется отступить, но которая оказывается фальшивой. Мир кабаре — насыщенный неон, красный бархат, бирюзовые лампы — почти утрированная свобода, которая напоминает: иногда единственный выход — нарочитая искусственность. Современность Энрике — холодные стекла, металлический блеск студий, белый свет монтажных залов, где правда складывается из кусочков, как труп из протокола. Эта смена палитр создает систему координат: от лжи, прикрытой чистотой, к правде, вынужденной надеть грим.

Камера держится уверенно и близко. Много крупных планов лиц, деталей рук, тканевых фактур — ткань сутаны, пластик киноплёнки, блестки платья. Альмодовар отказывается от причудливых ракурсов в пользу психологической ясности: перспектива зрителя — не «наблюдатель из-под стола», а соучастник, поставленный на расстояние шепота. Монтаж — нарочно «шовный»: мы чувствуем переходы между уровнями истории, но они не ломают ритм. В сценах «фильма внутри фильма» стилизация легкая, без пародийной перегрузки; в «реальности» — ровный, плотный темп, позволяющий взгляду успевать понимать.

Музыка Альберто Иглесиаса работает как клей, а не как иллюстрация. Его темы держат напряжение без химеры «нуарного саксофона», выбирая струнные и клавиши средней тесситуры. Отдельные вокальные номера — особенно песни Захары — играют роль не вставок, а свидетельских показаний: голос, меняющий тембр, поёт не только текст, но и биографию. Шумовая среда — важна: проектор в тёмной, клик кассеты, шорох бумаги, шаги в пустом коридоре семинарии. Эти звуки возвращают нас к материальности рассказа: память — это тоже техника, и она может давать сбои.

Символы намеренно на виду. Сутана и воротничок — не просто религиозные атрибуты, а униформа власти. Парик, помада, каблук — инструменты обратного захвата образа. Письмо — вирус и антидот: заражает мир, но несёт шанс на истину. Киноплёнка — храм и лаборатория. В этой символике нет загадки «для избранных», есть предложенная зрителю работа: соединить предмет и действие, чтобы из этого сложилась этика.

Травма, власть, нарратив: темы, которые болят

В ядре «Дурного воспитания» — злоупотребление, институциональное и интимное. Альмодовар фиксирует, как власть под видом воспитания вторгается в тело и судьбу ребёнка. Но он идет дальше: показывает вторую волну злоупотребления — когда взрослые, пережившие травму, начинают использовать её в своих играх за признание, любовь, карьеру. Эта «вторичная эксплуатация» не обеляет преступников и не обвиняет жертв; она делает картину честной — травма не только разрушает, но и искушает. Вопрос не «кто прав», а «как жить с этим грузом так, чтобы не стать новым источником боли».

Тема религиозной Испании — не декорация. Католическая школа — микромодель общества, где мораль — вывеска, а дисциплина — удобрение для тайных садов запретов. Альмодовар не обобщает церковь до монстра, но конкретен: институт, который требует доверия и исповеди, особенно обязан к прозрачности. Когда этой прозрачности нет, тьма размножается. «Дурное воспитание» не антиклерикальная пропаганда; это требование ответственности к тем, кто работает с душами и детьми.

Тема памяти — как способ пережить, а не переписать. Письмо Игнасио и фильм Энрике — два пути. Письмо — несдержанный крик, кино — структурированная речь. Оба опасны и нужны. Альмодовар предлагает честный компромисс: искусство — не суд, но оно может стать выставочным залом правды, если суд молчит. Этот путь никогда не «закрывает дело», но дает шанс остановить рецидив в собственной биографии.

Тема масок и идентичности — сквозная. Захара — не просто драг-персона, а инструмент захвата рассказа: «ты делал из меня объект, теперь я сделаю образ, который тебя разоружит». Но маска приносит и соблазн: спрятавшись, легче перейти черту. Фильм не демонизирует театр, он предупреждает: художественная форма — острый инструмент; держать его надо твердо, иначе можно порезаться и себя, и другого.

Наконец, тема мужской красоты и её опасной капитализации. Хуан — фигура желания и амбиций; его тело — валюта. Этот мотив болезненно современен: индустрия требуется «вид», и тот, у кого он есть, оказывается в зоне риска — как агент, так и объект. Альмодовар не морализирует; он показывает механизмы, оставляя зрителю работу этики.

Урок правды без трибуны: место фильма в карьере Альмодовара и след

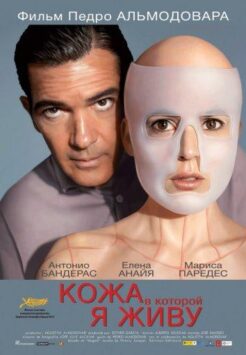

«Дурное воспитание» — первый фильм Альмодовара после «Оскара» за «Поговори с ней», и он мог бы пойти по дорожке «больших» гуманистических драм. Вместо этого режиссер возвращается к темному материалу, беря на себя риск потерять часть аудитории. Этот выбор — акт художественной честности. Картина открыла в его фильмографии линию «черных исповедей», к которой затем отзовутся «Кожа, в которой я живу» и отдельные мотивы «Плохого воспитания» можно будет улавливать в поздних автобиографических размышлениях «Боли и славы». Но именно здесь он максимально прямо соединил личную тему детского страха и общественный разговор об институциональной власти.

Кинематографически «Дурное воспитание» закрепило за Альмодоваром репутацию мастера сложной повествовательной архитектуры без выпендрежа. Вложенные истории и ненадёжные рассказчики стали не развлечением, а инструментом этической точности. Фильм вдохновил целую волну европейских триллеров и драм о памяти и злоупотреблении, показав, что можно говорить о травматическом с уважением к форме. Его влияние заметно и в латиноамериканском кино тех лет, где тема церковной власти и сексуального насилия получила художественную артикуляцию без лозунгов.

Социально картина оказалась нервом времени: разговор о злоупотреблениях в религиозных институциях лишь набирал публичную смелость. Альмодовар не делал расследования — он делал портрет последствий, и этим попал в точку. Для испанской культуры «Дурное воспитание» стало важной ступенью декатолизации дискурса «по умолчанию», сохранив уважение к вере и предъявив счет институту, когда тот уходит от ответственности.

Для самого автора фильм — эксперимент с самопризнанием: режиссёр Энрике — не прямой двойник Альмодовара, но его рука ощутима. Рефлексия о власти автора, о пользовании чужой болью для искусства звучит как честный вопрос к себе: где заканчивается право режиссера, а начинается эксплуатация? Ответ в фильме не «даётся», но практикуется — через сдержанность формы, отсутствия «спектакля страдания» и уважение к двусмысленности.

Зачем смотреть сегодня: этика памяти и дисциплина формы

Сегодня «Дурное воспитание» полезен как урок разговору о травме без риторики. Он показывает, как легко мы превращаем чужое признание в сырьё, как опасно доверять «чистой форме» без проверки этики. Фильм учит разнице между свидетельством и спекуляцией: письмо Игнасио — свидетельство, проект Хуана — спекуляция, кино Энрике — попытка сделать форму вместилищем для правды, не разрывая ткань. И это «попытка» — честное слово, которое нам всем требуется чаще, чем «решение».

Картина предлагает практическую мудрость для зрителя и автора. Если ты работаешь с памятью — своей или чужой — проверь власть внутри себя. Если ты любишь — проверяй, где начинается присвоение. Если ты носишь маску — помни, что она защищает, но и соблазняет. Если ты смотришь — смотри внимательно: сцепка фактов и жестов выдает больше, чем декларации. А если ты выжил — не спеши превращать выживание в бренд; дай себе время стать человеком, который говорит без необходимости переигрывать.

И, конечно, «Дурное воспитание» — великолепное кино само по себе. Плотный сценарий, точные роли, музыка Иглесиаса, свет, что вонзается как игла, и цвет, что лечит как йод. Его приятно распутывать и больно принимать — редкое сочетание. В нём работает всё, ради чего мы идем в кино: не чтобы забыть, а чтобы вспомнить по-другому и, возможно, впервые — верно.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!