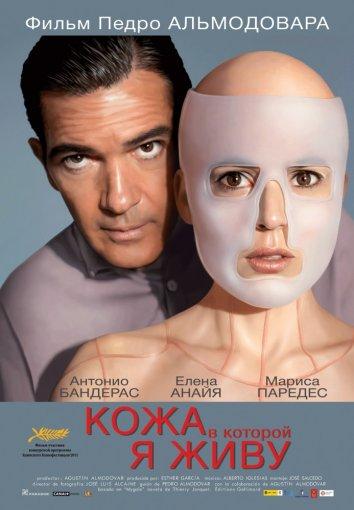

Кожа, в которой я живу Смотреть

Кожа, в которой я живу Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Кожа, в которой я живу: триллер как хирургия идентичности

«Кожа, в которой я живу» — один из самых смелых и жестких фильмов Педро Альмодовара, где мелодрама, готическая притча и научный триллер переплетаются в единый шов. Это кино о власти телесной формы над сознанием и о том, как далеко может зайти человек, если он уверен, что имеет право «лечить» реальность. Хирург-новатор Роберт Ледгард (Антонио Бандерас) живет в модернистском особняке-лаборатории, где природа и наука соединены в стерильной петле; там же заключена женщина по имени Вера (Елена Анайя), чья кожа — результат запрещенных экспериментов. Фигура «тюремного дома» — классическая у Альмодовара, но здесь она доведена до абсолюта: дом становится организмом, со своими артериями (коридоры), нервами (камеры наблюдения), кожей (панорамные окна) и мозгом (операционная).

Сюжет распахивается не линейно, а как разрез: мы долго не понимаем, кто кому кем приходится, кто жертва, кто преступник, и где проходит граница между «лечением» и насилием. Альмодовар играет с жанровыми ожиданиями — подсовывает триллер, потом мелодраму, затем почти комиксовую маску злодея-гения — но каждый раз отказывается от простых этикеток. Роберт — не «сумасшедший ученый» и не «рыцарь науки», он человек, для которого кожа становится последней крепостью от утраты. Вера — не «классическая пленница», а субъект, который переговорил с травмой и нашел язык выживания. Именно это превращает фильм в разговор об идентичности: кем мы являемся, если наша кожа — не наша? Где оканчивается тело и начинается я?

Эмоциональный нерв «Кожи» — в парадоксе: чем чище линии интерьеров, чем белее халаты, тем больше ощущается грязь происходящего. Эта чистота похожа на операционный миф о нейтральности инструмента: будто бы если всё выполнить технически безупречно, этика автоматически подтвердится. Альмодовар ломает этот миф. С хирургической точностью он показывает, как знание может стать идеальным орудием контроля; как любовь, лишенная согласия, превращается в программу, которую внедряют в чужое тело; как память сопротивляется новой оболочке. Мы переживаем этот фильм не только глазами, но и кожей: сцены касаний, швов, тканей работают почти на физиологическом уровне, вызывая отторжение и жалость одновременно.

И при всём этом «Кожа, в которой я живу» — не кино-кара. Это кино-переживание, где даже самым страшным поступкам оставляют сложность и мотив. Альмодовар удерживает тонкую линию: он не оправдывает насилие, но и не сводит его к карикатуре. Его интересует не «кто виноват?» — это ясно довольно быстро, — а «как жить дальше?». И ответ он дает в тишине финала, где голос, найденный вопреки телу, оказывается сильнее всех масок, пересадок и панорамных стекол.

Архитектура контроля: визуальная анатомия дома-лаборатории и тела-камеры

В «Коже» пространство — главный соавтор. Дом Ледгарда — это не фон, а инженерный узел сюжета. Альмодовар проектирует его как эстетическую ловушку: он прекрасен. Минималистичный, светлый, с идеальными пропорциями и произведениями искусства на стенах. В нём хочется жить. Но именно эта гармония делает насилие незаметным: без уродства подвала, без скрипа дверей хоррора, без тени готического замка. Эстетизация — часть механизма власти: когда камера скользит по гладким поверхностям, мы почти забываем, что перед нами тюрьма. Лифты с карточным доступом, скрытые проходы, панорамные зеркала — инструменты наблюдения, оформленные как дизайн.

Камера Хосе Луиса Алькайне улавливает «дыхание» пространства. Часто — статичные, выверенные композиции, где человеческие фигуры существуют как экспонаты. Иногда — резкие, но очень точные движения, когда взгляд внезапно «переключается» с одного уровня дома на другой, показывая, как вертикаль власти пронизывает горизонталь бытового. Окна — как экраны: мы видим героиню за стеклом, видим улицу как проекцию, видим тени, но не слышим внутренний голос. Это построение побуждает к сопереживанию с задержкой: мы сначала «смотрим», потом «понимаем». И когда понимание догоняет, то удар сильнее, потому что нас самих уже включили в систему наблюдения.

Цвет — привычный язык Альмодовара — в «Коже» работает иначе. Традиционный для режиссёра красный здесь не бросается в глаза, он дозирован. Кровь почти отсутствует в кадре как зрелище, но красный живёт в тканях, в тонких акцентах, в помаде, в коже после шва. Доминируют бежевые, серые, белые — «медицинская» гамма. Белый в этом фильме — не невинность, а процедура. Он говорит: «здесь всё под контролем». И когда в эту белизну врывается неорганизованный цвет — зелень сада, яркая ткань, — мы ощущаем его как сопротивление стерильности.

Звук организован по хирургической логике. Много тишины. Мы слышим скольжение ткани, щелчки приборов, дыхание, шаги по камню. Саундтрек Альберто Иглесиаса действует как локальный наркоз: притупляет боль в одних моментах, обостряет — в других. Его мелодические линии тянутся, как нити, соединяя разрозненные временные пласты. Особенно важны мотивы возвращения: когда определенная гармония звучит вновь, зритель чувствует, что травма не закончилась, она «мигрировала» в другое место. Это звуковое повторение превращает пространство дома в музыкальную партитуру, где каждая комната имеет свой тон.

Костюм — ещё одна кожа. Вера во второй половине фильма носит трико цвета плоти — визуальная метафора новой оболочки, прилегающей до удушья. Оно сексуализировано и асексуально одновременно: подчеркивает тело, но отменяет взгляд — это не одежда, а упаковка. Халаты Роберта — его мантии священнослужителя науки. Домашняя одежда Марилии (Мариса Паредес) выдаёт её двойственность: она «служит» дому и охраняет его секреты, но её рыхлые ткани, тёплые шерсти добавляют в общую стерильность ноту человеческой усталости. Контраст форм и фактур буквально осязаем: зритель начинает помнить руками — как шершавость коврика может быть милосерднее гладкой стали.

Монтаж — не только ритм повествования, но и метафора пересборки личности. Флэшбеки вводятся как внезапные «всплытия памяти», но каждый раз они не просто рассказывают предысторию, а изменяют этическую конфигурацию сцены, которую мы только что видели. Альмодовар работает как хирург времени: он не шьёт линейно, он собирает лоскуты так, чтобы швы были видны — сознательно. Эти швы фиксируют травму: зритель помнит, что перед ним не цельная биография, а коллаж из насилия, выбора и чужой воли. В результате финальный акт самоопределения воспринимается не как «твист», а как закономерное выздоровление: рубец, который не нужно скрывать.

Особое место занимает искусство как декор и как код. Скульптуры Лопеса Гарсии, репродукции, книги — вся коллекция дома, кажется, призвана доказать, что здесь живут люди вкуса. Но эта красота не спасает, а усыпляет. Альмодовар невольно polemizирует с фетишизацией дизайна: эстетическая грамотность не делает человека морально грамотным. Более того, безупречный вкус способен маскировать зло лучше, чем его отсутствие. В этом смысле «Кожа» — важный комментарий к современной культуре лейблов и идеальных картинок: гладкость — не гарантия безопасности.

Тело как поле битвы: персонажи, их травмы и борьба за право называться собой

Главный конфликт «Кожи» — не «учёный против морали», а конфликт определения: кто ты? Имя, лицо, кожа — это ярлыки, или это реальные границы личности? Роберт Ледгард потерял жену, потерял дочь — и решил победить смерть с помощью техники. Его мотив почти понятен: защитить, предотвратить, исправить. Но через эту «понятность» Альмодовар ставит ловушку: что происходит, когда желание защитить становится желанием властвовать? На каком шаге любовь пересекает границу и превращается в колонизацию чужой души? Роберт переступает её, когда заменяет согласие идеей «объективного блага». Он уверен, что знает лучше. Это знакомая «отеческая» ошибка культуры патернализма: моя любовь оправдывает моё право решать за тебя.

Вера — самая сложная фигура картины, потому что она одновременно объект и субъект. Её история — это история насильственной трансформации тела, после которой нужно заново собрать «я». Альмодовар невероятно деликатно показывает, как рождается новая стратегия выживания: не отрицание, не «сброс оболочки», а последовательное присвоение тела, данности, имени. Вера учится командовать взглядом — своим и чужим. Там, где камера пыталась превратить её в экспонат, она превращается в режиссёршу сцены: распорядок, жесты, паузы, улыбки — всё подчинено задаче сохранить себя, не потеряв человеческого достоинства. В её молчаниях — сопротивление; в её улыбке — проект. Это редкий для кино пример, где пережившая насилие персонаж не только «выживает», но и вырабатывает философию собственного возвращения.

Марилия — домоправительница, мать, хранительница — персонаж из мира альмодоваровских матерей, но затемнённый. Её материнство двоится: с одной стороны — преданность дому, сыну, Роберту; с другой — подавленная вина и траур. Она не просто «соучастница», она — человек, который тоже сделал выбор в пользу контроля, потому что честная скорбь бы разрушила её. В её фигуре кино задаёт неудобный вопрос: сколько насилия держится на «женском труде» охраны секретов? Сколько раз «уют» становится занавесом, за которым скрывается лаборатория? Марилия показывает, что система держится не только на авторитарном мужчине, но и на обескураженной, уставшей, лояльной женщине, которая удерживает домотканым теплом архитектуру зла.

Антонио Бандерас играет Роберта как холодную воду: он не повышает голос, не рвётся в карикатуру сумасшествия. Этот ледяной покой страшнее любой истерики: мы видим человека, который действительно верит, что действует рационально. Елена Анайя строит Верину телесность от жеста к жесту: взгляд, посадка плеч, пластика рук постепенно перестают быть «ролью» и становятся привычкой. Спектр её игры от окаменелости к живости — ключ к эмпатии зрителя: мы видим не «результат операции», а личность, которая перестраивается изнутри. Это ещё и анатомия актёрского искусства: когда тело — материал, но «я» — автор.

Важна линия дочери Роберта — Нормы. Травма Нормы не сводится к инциденту на вечеринке; это многослойная рана из-за изоляции, странного «опекунства», наследственной тени материнского безумия. Норма — зеркало того, что контроль не лечит, а калечит. Пытаясь защитить, Роберт лишает дочь доступа к реальности, где есть риск, но есть и обучение. И когда риск всё-таки случается, отсутствие опыта делает его катастрофой. Эта линия — ещё один удар по логике патернализма: мир нельзя сделать безопасным «раз и навсегда», его можно сделать обитаемым — с поддержкой, но без изоляции.

Отдельного внимания заслуживает тема имени. В «Коже» многое держится на смене имён, на их присвоении и возвращении. Имя — язык, которым мы говорим себе «я есть». Насильственная смена имени — попытка стереть самоопределение. Возврат имени — политический и интимный акт. Альмодовар строит финал как сцену именования: произнести себя — значит занять место в мире, даже если мир всё ещё смотрит на тебя чужими глазами. Это внутрифильмовая этика, которая отзывается далеко за пределами сюжета — касается транслюдей, выживших после травмы, всех, кто однажды понял, что «кожа», в которой он живёт, дала трещину.

И, наконец, вопрос желания. Кто кого желает и почему? В «Коже» желание постоянно переоформляется властью. Роберт маскирует собственное желание «научной задачей», а Вера вырабатывает стратегию, используя язык желаемости как инструмент побега. Альмодовар рискует, показывая эротические сцены в ситуации неравенства, и решает этот риск через акцент на субъективности Веры: монтаж и точка зрения не романтизируют насилие, они улавливают момент, когда у персонажа появляется рычаг — и затем фиксируют цену этого рычага. Фильм таким образом не про «эротику контроля», а про разоблачение её механизмов.

Этика шва: философия согласия, права на тело и пределы любви

Если вынуть из «Кожи» весь триллерный саспенс, останется философская притча о согласии. Согласие — это не «отсутствие сопротивления», а активное «да», произнесенное человеком, который понимает, что происходит, и имеет право сказать «нет». В фильме повторяется одна и та же ошибка: близкие уверены, что знают, как лучше. Отцовская, мужская, научная любовь без согласия — это всё равно насилие, даже если оно упаковано в благородные намерения. Альмодовар подчёркивает это формой: чем аккуратнее шов, тем яснее понимание, что он сделан без твоего слова.

Право на тело — центральная тема современной этики, и «Кожа» предлагает смелую, неудобную оптику. Фильм не сводит телесность к биологии или к «соответствию» чьим-то внешним нормам. Он показывает тело как поле языка, права и памяти. Можно пересадить кожу, невозможно пересадить воспоминания, не спросив их согласия. Можно переназвать — но имя вернется, когда голос окрепнет. Парадокс в том, что путь к освобождению часто лежит через принятие «данной» формы — даже если она получена насильственно. Вера не отрицает свою кожу, она делает её своей. Это не смирение, это акт суверенитета: то, что было инструментом контроля, становится инструментом свободы.

Любовь в фильме проходит три испытания. Первое — соблазн «исправить» любимого. Роберт губит и себя, и других, потому что не может любить несовершенное. Второе — соблазн «спасти любой ценой». Фильм показывает, что спасение без запроса — не спасение, а колонизация. Третье — способность отпустить призрак. Пока Роберт держится за образ умершей, он живёт в мавзолее, где каждый предмет — урна. Отказ от этого мавзолея — единственное, что могло бы его спасти, но он выбирает ещё одну операцию. В этом жесте Альмодовар жесток, но справедлив: иногда невозможность любить по‑другому — это и есть трагедия, без третьего акта искупления.

Культура наблюдения — ещё одно острие этики. Камеры в доме, окошки, зеркала — всё это говорит о мире, где смотреть — значит владеть. Альмодовар, впрочем, не морализирует против технологий. Он показывает, что моральное значение задаёт отношение: камера может быть инструментом заботы, если подчинена согласию и прозрачности; иначе — это хирургический крючок, который раздвигает ткани против воли. В этом ключе «Кожа» созвучна дискуссиям о биотехнологиях, пластике, генетике: вопрос не в том, «можем ли», а в том, «кто решает и по каким правилам».

Тема травмы и восстановления проходит через фигуру искусства. В «Разомкнутых объятиях» монтаж лечит память; в «Коже» хирургия пытается лечить любовь — и проваливается. Но искусство снова приходит на помощь: рисунки, маски, пластические практики тела становятся формами, через которые персонажи пробуют заново прописать себя в реальности. Вера делает йогу, рисует, шьёт — это не «женские занятия» как клише, это способы вернуть рукам власть, вернуть телу голос. Альмодовар говорит: исцеление — это ремесло, повтор, дисциплина. Гладкие поверхности дома разрушаются не взрывом, а настойчивой повседневностью самоназвания.

Наконец, «Кожа» — важный вклад в разговор об идентичности в широком смысле, не сводимой к биологическим эссенциям. Фильм не является «репрезентацией» какой‑то одной социальной группы, он работает аллегорически. Он указывает на общий механизм: общество склонно допускать насилие над формой другого, если может назвать это «исправлением» или «лечением». Ответ, который предлагает Альмодовар, — этика взаимности и признание автономии тела. Любая трансформация возможна только как акт соавторства, где субъект говорит «я согласен» и «я хочу». Без этого — всегда колонизация.

Почему «Кожа» — ключ к позднему Альмодовару и как её смотреть сегодня

«Кожа, в которой я живу» занимает особое место в позднем периоде Альмодовара. Это фильм, где режиссёр максимально отдаляется от «ярмарочной» комедии ранних работ и окончательно принимает строгую, архитектоническую манеру рассказа, не отказываясь при этом от чувственности. Он продолжает линию «говорить о невыносимом красивым языком», начатую давно, но доведённую здесь до радикальной ясности. Без «Кожи» трудно понять, откуда вырастает исповедальная сдержанность «Боли и славы»: здесь Альмодовар отрабатывает способность смотреть в пропасть, не опуская глаз, и не оборачиваться в цинизм.

Смотреть «Кожу» сегодня — значит пройти тест на границы эмпатии. Фильм будет провоцировать: вам покажется, что вас обманывают, что вами манипулируют — и это правда, но ровно в той мере, в какой манипулируют и персонажами. Здесь важно дать себе два режима: эстетический и этический. В эстетическом — отмечайте, как пространство организует поведение: где камера «держит», где «выпускает». Как работают ткани, свет, стекло. В этическом — отслеживайте, где персонажи утрачивают право голоса, а где возвращают его. Как сцены касания меняют валентность в зависимости от согласия. Как молчание по-разному «говорит» в устах Роберта, Веры, Марилии.

Практически: уделите внимание трём «узлам» фильма. Первый — вечеринка и последствия: как отсутствие рефлексии превращает травму в лавину. Второй — «вторая видимость» Веры: момент, когда наблюдение сменяется на видение, когда зритель перестаёт смотреть на оболочку и начинает слышать «я». Третий — финал именования: сцена возвращения имени в мир — сдержанная, почти камерная, но она и есть главный катарсис. Прислушайтесь к тому, как меняется ваша собственная реакция: первый раз вы, возможно, почувствуете шок, второй — структуру, третий — нежность к тому, кто научился жить в своей новой коже.

Резонанс «Кожи» в современном поле огромен. В эпоху биотеха, редактирования генома, эстетической хирургии, когда вопрос «что такое я?» звучит и в клинике, и в соцсетях, фильм даёт инструмент: проверять каждую трансформацию на два параметра — согласие и соавторство. Он полезен и профессионалам (врачам, психотерапевтам, киноведам), и широкому зрителю: напоминает, что гладкая форма не освобождает от ответственности, а красивое решение может быть насилием.

И всё же, главный его дар — надежда без иллюзий. Надежда, что голос можно вернуть. Что даже если твою кожу однажды назвали чужой, ты вправе назвать её своей. Что шов — не позор, а память о работе по спасению. И что дом, в котором тебя держали, однажды станет просто адресом в твоей биографии, а не твоей клеткой. Альмодовар, как всегда, оставляет зрителя не на руинах, а у двери: дальше — твоя жизнь, твоя речь, твоя кожа. А кино — рядом, как зеркало, в котором, на редко спокойной поверхности, отражается не идеальная картинка, а храбро найденное лицо.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!