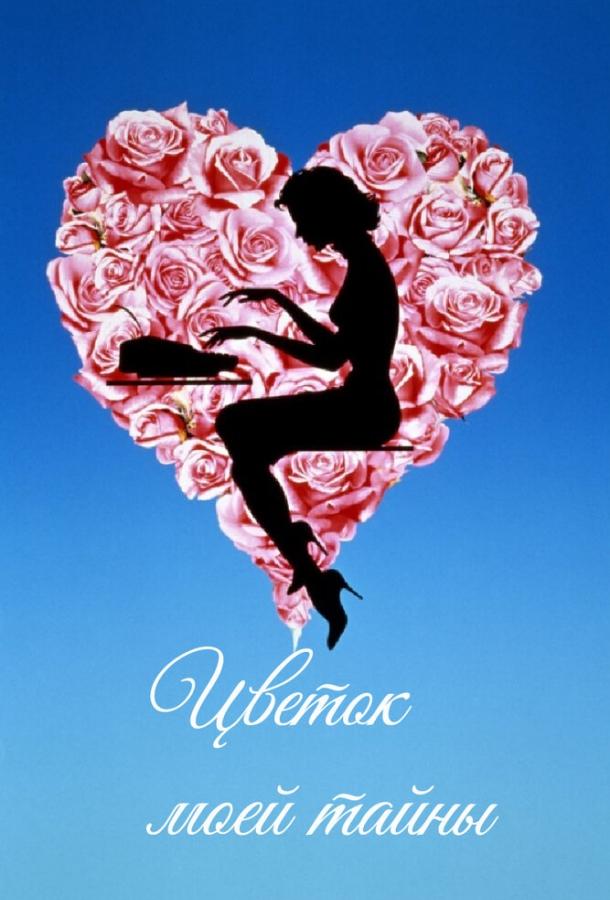

Цветок моей тайны Смотреть

Цветок моей тайны Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Алмодоваровская тоска в алом: введение в мир «Цветка моей тайны»

Педро Альмодовар к середине 1990-х оказался на вершине испаноевропейского кино: за спиной — взрывная «жизнь после трансгрессии», впереди — зрелость, нюанс и тишина, в которой все равно гремят страсти. «Цветок моей тайны» — фильм-переход, тональный мост между ранней барочной эксцентричностью его работ 80-х и трагикомической сдержанностью последующих драм, от «Всё о моей матери» до «Поговори с ней». Это картина о женщине, чье сердце — будто наполненное ртутью барометр: любое колебание эмоций отражается резкой переменой давления в ее текстах, голосе и поступках. Лео Макс (Мариса Пародес) — успешная авторка массовых романов под псевдонимом, чьи книги выписывают красивые страдания с обязательным выходом к коммерчески правильной развязке. Но вдруг ее рука отказывается следовать прежним правилам: из-под пера вырывается мрачная правда, а фабрику «комфортных иллюзий» прихватывает реальность, которая пьет чернила быстрее, чем издатель может подписать аванс.

Вступление к фильму — как раскрытая открытка с двойным дном: демонстративная условность соседствует с реализмом, цинизм — с беспомощной любовной зависимостью. Альмодовар упаковывает мелодраму в изящные цитаты: от фэшн-цветовых аккордов и театральных жестов до метатекстуальных игр с жанром. Но главное здесь не кокетливая стилизация, а боль выгорания: героиня теряет голос, которым удерживала равновесие, и должна заново изобрести себя, цену и смысл слов. «Цветок моей тайны» исследует пласт «невидимой работы чувств»: как авторская чувствительность становится товаром, как любовь маскируется под контракт, и как личная правда — слишком горькая, чтобы быть проданной оптом — находит путь к миру, отнимая все привычные защитные оболочки.

У Альмодовара всегда был особый слух на женское одиночество, но здесь он принципиально меняет оптику: вместо яростного героизма — хрупкость, вместо бурлеска — минор, вместо оглушительного манифеста — тонкий дневник рухнувшей «романтической производства». Камера не спешит; диалоги как будто выдыхаются на полуслове; пространство — галерея нежных красок, где алый и коралловый не кричат, а подрагивают, подсвечивая эмоции, будто неон внутри стеклянного сердца. Это фильм о моменте, когда вы понимаете: писать «как раньше» уже нельзя, любить «как раньше» — тоже, а жить — по-прежнему необходимо.

Литература боли: сюжет, структуры и зеркальные комнаты

Сюжет «Цветка моей тайны» — сдержанное, почти камерное сплетение нескольких нитей: личная катастрофа Лео, ее профессиональный тупик, касание к социальной реальности и пробуждение другой этики письма. Лео живет двойной жизнью: днем — известная авторка, чьи романы выстраивают мосты между массовым читателем и сборным образом страсти; ночью — женщина, разъедаемая неопределенным разрывом с мужем, офицером НАТО, чье отсутствие тяжелее присутствия. Ее псевдоним — оболочка, ее имя — уязвимость. И когда издатель требует «еще одной» знакомой истории, Лео выдает на бумагу сумрак, который никак не согласуется с ярким «женским» брендом. В этом раздвоении она не просто автор — она рукапись в процессе, черновик, который сам себя перечеркивает.

Важный поворот — столкновение с редактором-фантомом другой правды: молодой журналист Анхель распознает в ее темных, честных текстах голос, который достоин другого поля — журналистики, «прозы факта», пьесы жизни без купюр. И здесь проявляется второй слой фильма: «Цветок моей тайны» — кинороман об извлечении правды из жанровой клетки. Лео пишет о том, чего стеснялась массовая площадка: не о пластиковых хэппи-эндах, а о том, как женщина проваливается сквозь мягкие декорации, бредет по лестницам, где ступени сделаны из собственных ожиданий. Но чтобы признать это, ей нужно пережить череду унижений — творческих, любовных, социальных. Тело текста отражает тело героини: они оба работают на износ, оба ломаются, оба ищут новую анатомию.

Альмодовар вплетает зеркала: сцена мастер-класса, где проговаривается фикциональная конструкция; фигуры издателя и агента, напоминающих бюрократов чувств; второстепенные персонажи — как боковые тени, подсвечивающие линию Лео. Все они — переносчики одной идеи: рынок языков и эмоций требует прозрачности упаковки и узнаваемости боли, но настоящая боль ускользает из штампа. В финале сюжет не столько «решает» конфликт, сколько выстраивает иной вектор: Лео присваивает свой голос, перестает быть поставщиком «сладкой печали» и выбирает язык, который не страхует ее от потерь, зато возвращает ей достоинство. Это сюжет взросления в масштабе одной женщины и эволюции в масштабе автора: Альмодовар, занятый десятилетие игрой в цветное безумие, подводит зрителя к тишине, где отчетливо слышно, как бумага рвется пополам, а затем сшивается заново.

Цвет, ткань и тишина: визуальная партитура

Визуальный стиль «Цветка моей тайны» — это альмодоваровский эксперимент со снижением насыщенности при сохранении выразительности. Цвета не исчезают — они становятся психологическими метками, учатся шептать. Алый — не карнавальный, а гематомный; зеленый — не кислота, а оливковая пряность тоски; белые стены — страницы, на которых тенью танцуют силуэты. Художники по костюмам и постановке выстраивают пространство так, чтобы мебель, ткани, лампы создавали мягкую акустическую камеру, где голос актрисы работает как струнный инструмент. Гардероб Лео рассказывает арку: от структурированных, почти «корпоративных» силуэтов к уютным, вязаным, домашним фактурам — как будто тело возвращается к себе, сбрасывая маркетинговый каркас.

Камера работает вдумчиво: много средних планов, из которых исчезает декоративная суета, и крупные планы, где глаза становятся текстом. В такие моменты монтаж избегает клипа: кадры держатся дольше, чем диктует привычка, позволяя зрителю расслышать молчание. Свет — ключевой композитор фильма: дневные сцены теплеют, как чай в глиняной кружке; ночные — приглушены, в полутонах, где каждое движение — будто вздох. Эта сдержанность не «естественна» — она тщательно срежиссирована, потому что Альмодовар по определению театрален; но здесь театр отходит в соседнюю комнату, оставляя сцене минимализм, в котором любая занавеска становится партнером, а бокал воды — реквизитом признания.

Символика пространства прозрачно вписана в драматургию. Лестницы, коридоры, двери — проходные узлы, где героиня будто репетирует возвращение к себе, но откладывает его. Кухня — место утешительной обыденности; спальня — палимпсест сна и его отмены; рабочий стол — поле битвы, где разлетаются осколки речений. Плакаты, книжные полки, газеты — подсказки о переходе от вымысла к факту. И, разумеется, цветы: они то оживают, то вянут в кадре, как послания от немой садовницы внутри Лео. Ткань фильма — мягкая, но изнутри прошита острой леской; потому взгляд не скользит, а цепляется и задерживается, как рукав за невидимую занозу.

Женщина, которая перестала фальшивить: персонажи и исполнение

Мариса Пародес в роли Лео — редкий пример актерской игры, где уязвимость не означает рыхлости, а сила не требует грома. Ее голос глубок, с легким хрипом — как будто дыхание исходит из места, где копится невыговоренное. Пародес не играет «депрессию» схемой; она переживает серию микросдвигов — насмешливый взгляд, хрупкая улыбка, непроизнесенная фраза, жест, обрывающийся на полпути. В этих микронастройках слышен авторский выбор — не давить мелодраму, а заставлять ее работать как тихий мотор. Лео — одновременно автор и произведение, женщина и текст; Пародес держит оба пласта, не теряя баланса.

Второстепенные персонажи выстроены как система зеркал и контрапунктов. Подруга — прагматичная, но сердечная — производит на свет ту самую «женскую солидарность», которая у Альмодовара никогда не декоративна: это тактика выживания под давлением рынка страстей. Издатель и агент — не злодеи, а функции индустрии: их язык — процент, тираж, формат — звучит как протокол, где чувства — строка примечаний. Муж-отсутствие — парадоксальная фигура, чье физическое исчезновение перетекает в вездесущую тень; он — узел, который не развязать, потому что в нем завязана не только любовь, но и власть над самовосприятием Лео. Наконец, Анхель — носитель альтернативной этики текста: он видит в разрушении Лео не повод для эксплуатации, а возможность вернуть ее словам честь.

Химия ансамбля становится драматургическим ритмом: в одних сценах все понижают голос — и тогда слово звучит громче; в других — юмор спасает, как лампа над столом в темной комнате. Альмодовар позволяет своим героям ошибаться красиво и беспощадно, не притворяясь, будто выбор прост. Сила фильма — в принятии сложных мотивов: любовь как зависимость, успех как ловушка, честность как риск потерять все. И исполнители идут за режиссером в эту серую зону без страха, что ее перепутают с бесцветностью: напротив, именно здесь полно оттенков.

Письмо как спасение и преступление: темы, мотивы, подземные течения

«Цветок моей тайны» — прежде всего притча о цене правды в пространстве, где эмоции превращены в продукт. Героиня десятилетиями поставляла аккуратный, безопасный жар: он согревал читателей, обжигал слегка — достаточно, чтобы они верили в любовь, но не настолько, чтобы они от нее болели. И вдруг реальность разрушает технологию этого конфортного тепла. Фильм задает рискованный вопрос: допустимо ли «делать красиво» там, где в человеке ломается что-то беззвучное? Можно ли сетовать на вульгарность массовой культуры, если сам пользовался ее ритмом? И что делать, когда твой настоящий голос не помещается в форму, которая тебя кормит?

Вторая тема — женское авторство и его право на тьму. Альмодовар не романтизирует страдание, но признает его познавательную силу. Лео не обязана быть «хорошей рассказчицей» о любви; она имеет право быть свидетельницей разрушения. Фильм говорит: честность не обязана быть рыночной, и именно потому она нужна. В этом смысле «Цветок моей тайны» — кинематографическое credo самого Альмодовара: в середине карьеры он рискует отойти от ярмарки и рассказать историю, где цвет — не фейерверк, а шрам.

Третий мотив — границы между вымыслом и фактом. Когда Анхель предлагает Лео внести ее наблюдательность в журналистский дискурс, он не столько «деромантизирует» ее, сколько расширяет поле ее голоса. Слова, вышедшие из комнаты романа, начинают работать на улицах: там, где любовь сталкивается с политикой, тело — с институтами, а мягкость — с управлением. Фильм не превращается в манифест, но проговаривает важное: женский опыт заслуживает статуса не только «литературного», но и «общественного» знания.

Наконец, тема восстановления собственного имени. Псевдоним — щит и клетка одновременно. Вернуть себе имя — значит принять риск быть узнанной в момент слабости. Лео проходит через «преступление» против своих же контрактов, чтобы легализовать ту самую тьму, которую она как авторка научилась шить наизнанку. Это не победа в американском смысле; это взрослая сделка с собой: жить с правдой, даже если она продается хуже.

Мост к будущему Альмодовара: контекст и наследие

«Цветок моей тайны» занял в фильмографии Альмодовара место тихого революционера. Если ранние картины режиссера громко утверждали свободу, тело и театр, то здесь свобода говорит шепотом и касается не столько плоти, сколько права на язык. Именно отсюда ведут прямые линии к «Всё о моей матери», где трагедия становится художественным материалом без эксплуатационной жестокости, и к «Поговори с ней», где эмпатия вытесняется из зоны банальности на территорию риска. В «Цветке…» появляется то, что позже будет эволюционировать в альмодоваровскую зрелость: уважение к тишине, к незавершенности, к паузе.

Картина также знаменует перемену в отношении к массовой культуре: Альмодовар не отказывается от ее энергии, но больше не позволяет ей определять глубину. Он забирает у поп-эстетики инструменты — цвет, фактуру, ритм — и настраивает их под камерную драму. Это влияет на испанское кино середины 90-х, показывая, что деликатная, психологически точная история способна собирать аудиторию без аттракциона. Параллельно фильм с уважением открывает дверь женскому голосу в европейском авторском кино, без сводящей его к «музеефикации» героини.

Культурная память о «Цветке…» выжила не в цитатах, а в интонации. Многие режиссеры — от Леконтa до Милы Тикетт — учатся у Альмодовара не яркости, а ритму интимного признания в кадре. Актерская школа, которую showcases Пародес, становится эталоном «тихой силы». Ну и, конечно, кинематографическая «этика» обращения с женской уязвимостью — без жертвенной порнографии, с вниманием и ответственностью — становится одной из важных наследственных линий европейского кино конца XX — начала XXI века.

Слышать бумагу: почему этот фильм важен сегодня

Сегодня, когда индустрия снова требует «пакетируемых эмоций», «Цветок моей тайны» звучит пугающе современно. Он напоминает: честная история может быть неудобной, рискованной, «не тествоваться» в фокус-группах — и именно поэтому она нужна. Он показывает женщину-авторку не как носительницу универсальной мудрости, а как человека, который вправе не справляться. Он утверждает право на новую форму — для текста, для любви, для жизни — когда старая больше не работает.

Фильм предлагает этическую оптику зрителю и создателю: не путать эмпатию с эксплуатацией, не подменять глубокую боль громкими словами, не вычеркивать тишину из драматургии. Он учит разглядывать оттенки, а не только контуры; слышать, как слово становится поступком, а поступок — признанием. И если ранний Альмодовар учил праздновать свободу, то «Цветок моей тайны» учит беречь ее: от чужих ожиданий, от собственного страха и от нового конформизма, который всегда приходит в красивой обложке.

И еще он просто красив. Красив по-взрослому: с теми несовершенствами, которые не закрывают, а открывают. Алый перестает быть лентой на подарке и становится кровеносной системой фильма; зеленый — дыханием; белый — местом для новых букв. Лео перестает быть псевдонимом и становится собой. А мы, выходя из этой комнаты полутонов, заносим в свою — пусть ненадолго — тишину, в которой слышно, как сердце подыскивает правильное слово. И это слово — правда.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!