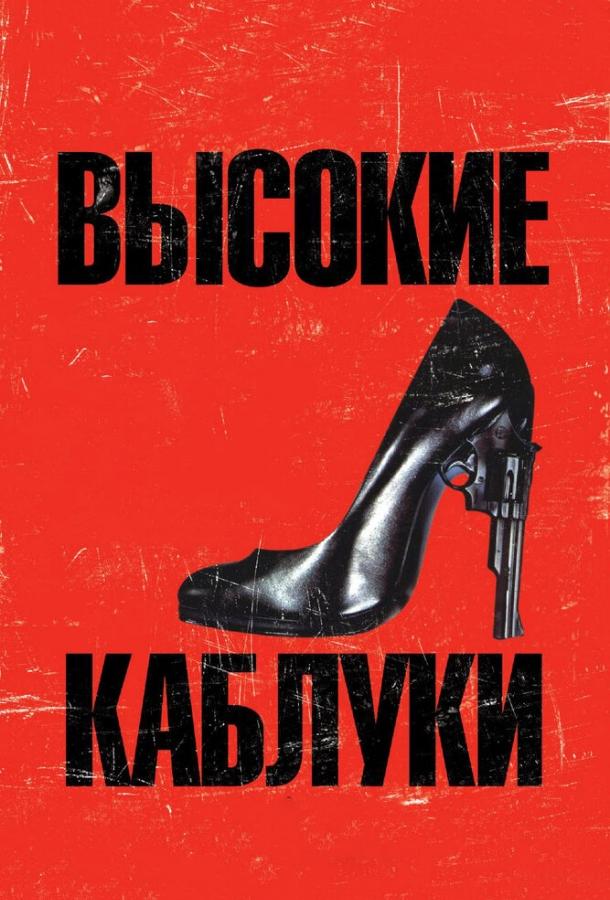

Высокие каблуки Смотреть

Высокие каблуки Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Пятка, что оставляет след: «Высокие каблуки» как мелодрама признаний, ревности и театра жизни

«Высокие каблуки» (1991) — один из самых дерзких и многослойных фильмов Педро Альмодовара раннего зрелого периода. Это не просто мелодрама о матери и дочери, не просто сатира на медиа и культ знаменитости, не просто детектив с шокирующим признанием; это синкопированная симфония из мимолетных пауз и громких жестов, где каждый стук каблука — не эффект, а смысл, каждый цвет — не декорация, а позиция, каждое признание — не конец, а начало новой лжи, которая ведет к правде. Альмодовар, находящийся в фазе максимальной смелости формы, строит фильм как череду сцен-спектаклей: суд, телестудия, туалетная комната, гримерка, ресторан, квартира — все они устроены как сцены, где персонажи выступают и прячутся, врут и оголяются, любят и карают, оставляя на полу отпечатки своих каблуков.

Впервые за долгое время режиссер так откровенно сталкивает две женские фигуры-архетипы — звезду-матерь и дочь-последовательницу. Ребекка (Виктория Абрик), выросшая в тени легендарной певицы Бекки дель Парамо (Мариса Паредес), стремится одновременно и завоевать материнскую любовь, и наказать ее за годы отсутствия, и стать ею — буквально, «перемерив» судьбу. Их встреча после долгих лет — не теплое воссоединение, а бой без правил, в котором оружием служат песня, макияж, новости в вечернем эфире, чужие мужья и, в финале, признание, способное разобрать на части любое алиби.

Жанрово «Высокие каблуки» — гибрид. В нем сидят бок о бок мелодрама, нуар и гротескная телесатира; сюжет движется то по рельсам судебного триллера, то вдруг ломает их ради музыкального номера, то превращает признание в шоу, а шоу — в исповедь. Эта комбинация — не хаос; это осознанная драматургия эпохи movida madrileña, когда публичность стала новой религией, а телевидение — алтарем, на котором мы ежедневно приносим в жертву частную жизнь. Фильм разговаривает с этим моментом времени без морализаторства, но с хирургической точностью: чем громче каблуки стучат по мрамору общественных пространств, тем глубже трещина в интимной территории.

Название работает как универсальный ключ. Каблуки — символ женской сексуальности, сцены, власти, маски, — но у Альмодовара они еще и звук. Этот звук преследует героинь, как память: уезжая на гастроли мать оставляла Ребекке лишь стук каблуков в коридоре; возвращаясь триумфально, приносит с собой ту же перкуссию, только громче. Стук — пульс фильма, который на наших глазах то ускоряется до тахикардии, то замедляется до болезненной паузы, где слышно собственное дыхание.

Красный как признание, белый как ложь: визуальный язык желания и вины

В «Высоких каблуках» цвет — не приправы, а мясо. Альмодовар строит палитру как карту чувств и преступлений. Красный здесь — не просто «фирменный» штамп режиссера, а насущное вещество: помада, платье, обивка, лампы, неон. Он означает одновременно кровь и сцену, грех и оправдание, любовь и пытку. Бекка дель Парамо, королева эстрады, буквально купается в красных акцентах — словно в собственной славе и собственной вине. Ребекка в начале оттеснена в более холодные тона: кремовые, бежевые, приглушенные — как будто ее жизнь зажата между глянцевыми полосами материнской биографии. По мере развития сюжета ее гамма насыщается, краснеет — и это визуально фиксирует присвоение силы, но и приближение к границе преступления и ответственности.

Белый и черный — дуэт притворства и абсолютности. Белые пространства — гримерки, больничные коридоры, телевизионные студии — выглядят как стерильные, но внутри них рождается самая грязная интрига. Черные — ночные сцены, уборные, закулисье — не пустота, а резервуар правды, которую нельзя произносить на свету. В этой игре светотени Альмодовар управляет нашим моральным зрением: где мы готовы оправдать героинь, где — требуем объяснения, где — отказываем в праве на слабость.

Камера часто выдерживает фронтальный, почти театральный угол. Композиция выстроена симметрично, как сцена, где зритель — судья, и это не метафора: прямой разговор с опытом публичности создает ощущение перманентного суда. Любая фраза может быть использована против тебя, любое признание — поставлено в эфир и переозвучено кем-то третьим. Объектив то приближается к лицам до болезненного крупного плана — мы видим, как трескается помада на губах, как всплывает сеть сосудов на виске, — то отъезжает, лишая героинь интимности: ты всегда на сцене, даже когда закрыла дверь.

Костюм — это тоже текст. Бекка — величественная, лаковая, с перьями, блестками, драгоценностями; каждый выход — коронация. Ее одежда не столько «про нее», сколько «про взгляд», который она научилась контролировать: ее любили миллионы — значит, любовь стала навыком, который вытеснил частное чувство. Ребекка, телеведущая новостей, на первый взгляд носит форму нейтральности: строгие костюмы, геометрические силуэты. Но в деталях — в туфлях, в серьгах, в тональности лака — вспыхивают микропризнаки бунта. И когда маска сползает, одежда предательски выдает: мы смотрим на человека, который больше не хочет быть «ведущей» чужих смыслов, она хочет говорить своим голосом.

Предметная среда — как обычно у Альмодовара — часть драматургии. Зеркала удваивают и расщепляют; телефоны соединяют и режут; меню дорогих ресторанов — инвентарь статусной лжи; туалеты — исповедальни. Важен звук — шорох шелка, щелчок зажигалки, звон бокала, как удар гонга. Музыка Мигеля Босе и поп-номера Бекки работают как комментарии; они сообщают то, что героини не решаются сказать впрямую. Песня в фильме — форма документа; если прозвучало со сцены — значит, было.

Мать-легенда и дочь-ведущая: дуэль любви и собственности

Сюжетная ось — возвращение Бекки и стремительная «карьера» Ребекки. Мать приезжает в Мадрид после долгого отсутствия — триумфально, с самолюбованием, с неизбежной гордой усталостью. Дочь, ставшая телезвездой, должна бы встретить ее «как положено»: цветы, объятия, светская витрина примирения. Но внутри у Ребекки — склад забытого: детские ожидания, унижения, страхи, голод по вниманию. Их общий мужчина — режиссер Иманоль — становится спичкой, которую не нужно даже чиркать: достаточно взгляда, чтобы все загорелось. И вскоре — убийство. Ребекка признается в эфире — или кажется, что признается? — и здание моральных конвенций рушится.

Динамика материдочерних отношений построена на двойном движении. С одной стороны, Ребекка хочет быть любимой Беккой «как дочь», с другой — хочет быть ею «как артистка» — сильной, желанной, видимой. Каждый жест Бекки прочитывается на два смысла: как материнский и как саморекламный. Каждый жест Ребекки — как детский и как хищный. Альмодовар не принимает чью-то сторону; он показывает, как легко путаются роли, когда жизнь проживается на сцене и ради сцены. Бекка не умеет быть матерью — она умеет быть звездой, и это трагедия не меньше, чем беда Ребекки, которая не умеет быть просто собой — она умеет быть «ведущей».

Ревность — не доминирующая «страсть», а подкладка каждого поступка. Ребекка ревнует мать к публике, к мужчинам, к жизни, которая происходила без нее. Бекка ревнует дочь к молодости, к новой медийной власти (ведущая новостей формирует картину мира иначе, чем певица), к мужу, которого та могла «забрать» эмоционально. Их ревность — это тоска по признанию: скажи, что я — важнее сцены/эфира/культуры. Но признание в этом мире всегда публично — и этим навсегда испорчено. Сказать «я люблю тебя» означает одновременно «я использую это, чтобы получить аплодисменты/рейтинги». И потому каждое признание нельзя принять до конца: в нем есть тень третьего — зрителя.

Вершины этой дуэли — их совместные сцены в гримерке и на телеплощадке. Там, где зеркало множит лица, они впервые говорят честно — настолько, насколько можно рядом с зеркалом, которое всегда обращено к чужому взгляду. Здесь Альмодовар позволяет актрисам сыграть с бездной: Мариса Паредес блистает ледяной гордостью, которую прорывает боль; Виктория Абрик дрожит между покорностью и мятежом. Их тандем — ударная камера фильма: когда они вместе в кадре, пространство не выдерживает, оно жужжит от напряжения.

Телевизионная исповедь и суд как театр: публичность, которая съедает частное

Ключевой нерв «Высоких каблуков» — как медиа трансформируют интим. Ребекка — лицо новостей. Она привносит язык телевидения в личную жизнь: делает признание в эфире, превращает в сюжет то, что должно было быть сказано на кухне или в письме. Этот жест — не только «болезнь» эпохи, но и отчаянная попытка обеспечить правде безопасность: сказанное публично труднее отменить, сложнее переиначить. Но цена — чудовищная: ты отдаешь переживание на монтаж.

Телестудия снята как храм: строгая геометрия, холодный свет, стекло. В этой архитектуре нет места человеку — только картинке. Когда Ребекка садится за стол и начинает говорить, мы слышим двойной голос — ее и тот, который требует рейтингов. Её признание (вина, любовь, ненависть — все равномерно спрессовано) из художественного события становится медийным товаром. И зритель, и мы — заложники. Мы хотим истины — но получаем пакетированный продукт из истины и формы. Альмодовар задает вопрос, который с 1991 года только острее: возможно ли признание в эпоху, где любое слово немедленно превращается в контент?

Суд — второй театр. Здесь декорации другие — дерево, мрамор, ткань мантии — но логика та же: роли, сценарий, зрители. Следователь/судья — фигура, которая «держит ритм», как режиссер на площадке. Свидетели — актеры второго плана. Подсудимая — звезда, только лишенная права режиссуры. Альмодовар растягивает судебные сцены так, чтобы мы почувствовали перверсивную смесь морали и спектакля: чем драматичнее история, тем больше удовольствия получают те, кто пришел «за правдой». И камера честно фиксирует этот садизм общественности — не осуждая персонально, а показывая механизм.

Важный элемент — медийные метаморфозы правды. То, что Ребекка говорит в суде, в эфире, матери, — три разные версии. Не потому, что она патологическая лгунья; потому, что правда в зависимости от адресата меняет форму. Альмодовар, в сущности, занимает сторону письма: «правда» возможна только в обращении к конкретному «ты». Все остальное — формы намека. Поэтому мы верим не словам как таковым, а моментам, когда исчезает поворот головы к камере, когда рука дергается от страха, когда каблук запинается о шов ковра. Там — за пределом дискурса — и живет правда.

Убийство как точка, которая превращается в запятую: детективная интрига и моральная цена

Нуарная линия в «Высоких каблуках» — не приложение, а несущий балок. Убит Иманоль. Подозрения пляшут между Ребеккой и Беккой, между любовью и ревностью, между мотивами, столь плотно завязанными, что их не развяжешь без ножа. Признание Ребекки еще больше запутывает: оно слишком красиво, слишком кинематографично, слишком «правильно», чтобы быть банальной правдой. Следователь, завороженный этой драмой, не просто ищет факты — он смотрит спектакль и страдает от собственной зрительской слабости.

Альмодовар играет со структурой whodunit, но ставит другой вопрос: «зачем было необходимо это убийство в системе их отношений?» С точки зрения морали — никто не «заслуживает» смерти; с точки зрения драматургии их жизни — убийство выступает жестоким катализатором неизбежных признаний. Иманоль — не просто погибший; он — символ конкуренции за любовь, за право быть центром. Его смерть выбивает из механизма привычную «оси», вынуждая героинь столкнуться напрямую, без посредника. Это ужасная цена — и кино не пытается ее оправдать. Но оно показывает правду мелодрамы: иногда отношения так долго держатся на третьем, что без третьего распадаются на элементы, и каждый элемент вынужден заново доказать свое право быть.

Финальные разгадки подаются не как слепок криминалистики, а как геометрия чувств. Кто знал? Кто прикрывал? Кто несет юридическую, а кто — моральную ответственность? Альмодовар разрезает узел не лобовым «поворотом» ради зрительского крика, а поступательной логикой характеров. Мы узнаем, что любовь, ревность, чувство долга, искаженные медиа, сложили фатальный пазл. И дальше остается вопрос о прощении, который не обязателен с точки зрения суда, но необходим с точки зрения жизни.

Песня как нож и как бинт: музыка, перформанс и исцеление

Музыкальные номера — сердце фильма. Когда Бекка выходит на сцену и поет «Piensa en mí» или «Un año de amor», пространство изменяет плотность: воздух становится тяжелее, а зритель — голоднее. Песня у Альмодовара никогда не «фон»: это речь, которую нельзя произнести прозой. Она возвращает право на метафору, когда буквальность судов и новостей забивает мир до сплошного шума. Песня несет не внешнюю информацию, а внутреннюю правду: «думай обо мне» — просьба, которая одновременно и утешает, и режет. И когда Бекка поет, Ребекка слышит не «мать-звезду», а женщину, которая, возможно, впервые говорит с ней на честном языке.

Перформативность музыки — лекарство и яд. Лекарство, потому что она обеспечивает пространство, где чувства признаются и каталогизируются; яд, потому что утешение легко превращается в наркотик, в зависимость от сцены вместо зависимости от человека. Альмодовар держит эту амбивалентность в фокусе: Бекка не способна перестать быть артисткой; ее искренность всегда в оболочке формы. Ребекка, видя это, учится и восхищаться, и сопротивляться: она хочет песни, но не хочет, чтобы вся ее жизнь была номером.

Звук каблуков в музыкальных эпизодах — линия баса. Он подает ритм перемещения между сценой и закулисьем, между персонажем и субъектом. И в кульминационных моментах — когда мотив достигает пика, когда камера закрывает пространство крупным планом — этот стук прекращается. Тишина на долю секунды — как обвал. И мы понимаем: там, где нет стука, есть шанс услышать не образ, а человека.

Мужские фигуры на женской сцене: зеркала, тени и провалы

Мужчины в «Высоких каблуках» — не пустые силуэты, но и не центры тяжести. Они — функции системы, отражения женских выборов, иногда — соблазны, иногда — укрытия. Иманоль, супруг Ребекки, — режиссер, который управляет видимостью; он делает из жизни кино и расплачивается за это по счетчику эмоций. Следователь — фигура порядка, который влюбляется в хаос и становится частью спектакля. Молодые любовники, случайные партнеры — знаки того, что в мире героинь мужчины меряются на роль «посредника», «свидетеля», «прокси» — и редко выдерживают температуру.

Альмодовар не унижает мужских персонажей; он снимает с них миф о «спасающей» функции. В этой истории «спасение» возможно только в женском диалоге — или не возможно вовсе. Мужские тела и голоса оказываются либо медиацией (суд, режиссура, новости), либо препятствием, либо топливом для сюжета. Это не антимужской жест, а эффект оптики: фильм смотрит оттуда, откуда десятилетиями смотрели мужчины — но теперь камера повернута в другую сторону.

Важный мотив — невозможность «правильного» мужского взгляда. Любовь смотрит как собственничество, закон — как контроль, эстетика — как эксплуатация. И только в немногих коротких сценах возникает альтернативный взгляд: тот, который видит женщину в ее противоречиях и стоит рядом не ради роли, а ради присутствия. Эти моменты мелькают — и исчезают, как бы говоря: культура пока еще не готова удерживать такой взгляд долго.

Исповедь после титров: прощение, вина и право на собственный ритм

Финал «Высоких каблуков» — не хэппи-энд, и не трагедия. Это попытка примирения на новой грамматике. После признаний, после вины, после публичных линчеваний остается вопрос: могут ли мать и дочь договориться о будущем, в котором сцена не съедает кухню, а кухня — не разрушает сцену? Альмодовар оставляет нам дверь приоткрытой. Он не выносит приговора; он предлагает условие: прощение возможно, если обе стороны признают свою долю спектакля и свою долю тишины.

Прощение у Альмодовара лишено церковного ореола; это прагматика любви. Оно не стирает фактов, оно меняет режим памяти: перестает бросать тебе в лицо каждый день то, что нельзя изменить, и позволяет жить дальше, сохраняя шрамы как карту. В этом смысле «Высокие каблуки» — фильм о праве на собственный ритм шагов. Ребекка больше не обязана стучать в такт материнской музыке; Бекка не обязана держать потолок славы любой ценой. Обе могут — возможно — выйти на улицу в обуви, в которой удобно ходить, а не только красиво стоять. Это простая мечта, но для мира, где каблуки — закон, она революционна.

Альмодовар, чуткий к этике несовместимых истин, снова отказывается от окончательной точки. Его «точка» — это каблук, остановившийся на долю секунды в воздухе. Дальше — шаг. И мы не знаем, куда он будет направлен. Но знаем, что он будет сделан самим субъектом, а не за него, не в эфире, не ради нас.

Послесловие: миф о звездности, письмо эпохе и урок женской субъектности

«Высокие каблуки» — документ о времени, когда телевидение окончательно пересобрало язык признаний, а статус «звезды» стал для масс-культуры не исключением, а нормативной мечтой. Альмодовар не обличает; он показывает внутренние издержки системы: как публичность трансформирует родительство, дружбу, любовь в перформансы, как аудитория становится третьим участником любых отношений, как «я» путается в местоимениях «мы» и «они». Фильм предчувствует XXI век, где любой телефон — студия, любой пользователь — ведущий, любое признание — потенциально вирусное. И тем ценно звучит его скептическое послание: правда — это всегда адресное письмо, а не пресс-релиз.

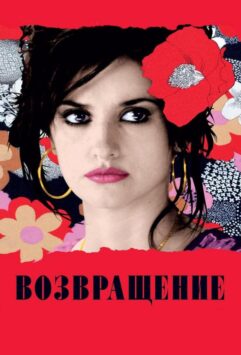

Внутри собственной фильмографии «Высокие каблуки» занимают мостовую позицию между бурлескной свободой раннего Альмодовара и монументальной зрелостью «Все о моей матери» и «Возврата». Здесь уже кристаллизуются его ключевые темы: женская субъектность, предметный язык эмоций, цвет как этика, сцена как поле боя, преступление как катализатор правды. Здесь его камера перестает смеяться ради смеха — и начинает плакать ради освобождения. Это кино о том, как тяжело и как прекрасно быть женщиной, которая не хочет выбирать между голосом и любовью, между сценой и домом, между красотой и честностью.

И, наконец, урок, который фильм дарит — не зрелищно, а как след на коже: научиться слышать за стуком каблуков дыхание того, кто их носит. Слышать — значит признавать сложность, право на противоречие, усталость, гордость, слабость, силу. Слышать — значит перестать требовать «правильных» признаний в «правильном» формате. Слышать — значит уметь любить, когда звук каблуков наконец тише и тише, а вместо него звучит голос. И, возможно, однажды мы научимся жить без необходимости стучать себе в доказательство.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!