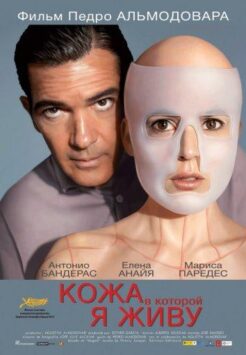

Живая плоть Смотреть

Живая плоть Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Кровь на асфальте и шепот искупления: вступление в мир «Живой плоти»

Педро Альмодовар в «Живой плоти» радикально перестраивает собственную кинетическую грамматику: от барочной иронии и буйства цветов — к насущной плотности реальности, где каждый жест несет последствия, а каждое решение пульсирует долгое послевкусие. Картина 1997 года строится как роман-преступление и роман-искупление, сплетенные в одну анатомию страсти: здесь судьбы не пересекаются, а буквально врезаются друг в друга, оставляя шрамы, которые и определяют движения героев на годы вперед. В этом фильме Альмодовар впервые настолько отчетливо делает мужчин не просто объектами желания или носителями боли, но субъектами этического выбора, вплетая их истории в женскую траекторию без привычного подчинения одного пола другому. «Живая плоть» — это хроника тел, юридически и морально связанных узлом в ночь, когда пистолет выстрелил не только в плоть, но и в значение слов «справедливость», «вина», «второй шанс».

Тональность фильма — густая, зрелая, нервно-сексуальная. Она лишена ранней клоунады, но не теряет альмодоваровского вкуса к драматургическим кульбитам: судьба бросает кости, камера фиксирует бросок, а мы слышим, как за кадром царапает стекло время. Альмодовар выбирает материал из романа Рут Ренделл, но испанизирует его до последней молекулы: Мадрид становится не декорацией, а многоорганным телом, где площади, квартиры, ночные бары и больничные палаты сообщаются как сосуды. Политический фон — от заката франкизма к демократическому теперешнему — скользит под кожей истории, напоминая: частная жизнь и общественная ткань неразделимы, и каждый выстрел звучит эхом в городских стенах.

Здесь нет «чистой» невиновности — есть градации ответственности, ошибочности, упрямства. Герои учатся говорить честно, когда их тела уже выдали все тайны: паралич, шрамы, беременность, зависимость — это формы правды, которые не вычеркнуть монтажом. И все же фильм не загоняет зрителя в угол трагедии: в нем много нежности, недоверчивой, осторожной, порой грубой, но истинной. Любовь в «Живой плоти» не ангельска — она плотская, тугая, трудная, но способная к перерождению. Этим фильм и важен: он открывает калейдоскоп близости, который складывается не из совпадений, а из настойчивых попыток взять на себя последствия.

Альмодовар рисует путь от насильственного соприкосновения к согласованному союзу, от «случайной» катастрофы к сознательному выбору быть рядом, даже если мир давно раздал роли и разметил дистанции. В этом смысле «Живая плоть» — одна из самых этически взрослых работ режиссера. Она не прощает автоматически, но допускает прощение как труд. Она не обеляется финалом, но дает персонажам право построить пространство, где прошлое не исчезает, а перестает диктовать каждую секунду будущего. И именно эта серьезность придает фильму редкую эмоциональную температуру — не мучительную, а живую.

Город, который помнит каждый выстрел: сюжет и скрытые механики

Сюжет «Живой плоти» начинает ветвиться задолго до того, как зритель успевает закрепиться в кресле. Пролог — рождение Виктора в автобусе во времена комендантского часа Франко — не просто эффектный зачин, это объяснение: он сын города и политического перехода, плоть Мадрида, в котором контроль и случайность идут рука об руку. Спустя двадцать лет Виктор возвращается к нам как молодой, неуклюжий, отчаянный: он влюблен в Елену, девушку, с которой провел одну ночь, а она отталкивает его — со смесью страха, презрения и собственной неразрешенной боли. Их конфликт становится разогревом для трагедии: приезжают двое полицейских — Давид и Санчо; напряжение нарастает; оружие появляется почти случайно, но выстрел уже неизбежен. Пуля попадает в Давида, лишая его способности ходить, а Виктор получает срок — и новую идентичность в уголовной системе.

Фильм делает временной прыжок. Давид, бывший спортсмен, теперь в инвалидной коляске; он превращает травму в карьеру, становится героем-полицейским, символом преодоления, и — супругом Елены. Их брак — смесь благодарности, вины и медийной фасада — держится, но скрипит. Санчо тонет в ревности и алкоголе; его жена, Клара, ищет спасение вне брака. Виктор выходит из тюрьмы, меняется: злость пережигается в цельность, подростковая импульсивность кристаллизуется в стремление к справедливости и к новой жизни. Он встречает Клару, его притягивает к ней не столько романтика, сколько странная честность взаимных ран. В каждом из этих пересечений слышно, как работает механизм судьбы: один выстрел распределил роли, но роли не совпадают с желаниями, и герои вынуждены переписывать собственные сценарии.

Дальше — движение в режиме «морального триллера». Альмодовар дозирует сюрпризы без дешевых «твистов»: последствия прошлого возвращаются не как «судьбоносная случайность», а как логика травмы. Давид узнает о связи Клары и Виктора; Санчо на пределе — ревнивец, полицейский, обиженный мужчина; Елена словно растворяется между ролью жены героя и собственной неустойчивой трезвостью души. В какой-то момент становится ясно: все они не просто участники одного инцидента — они соавторы преступления и соавторы искупления. Вина распределена неравномерно, как и сила прощать. И тут сюжет делает вторую важную ставку: Виктор — не просто виновник катастрофы, он — носитель возможности ее преодолеть.

Финальные аккорды не сводятся к грубому воздаянию. У Альмодовара расплата — это не тюрьма и не месть, а принятие ответственности и способность не убежать из комнаты, где больно всем. Конфликт развязывается через признание и выбор новой близости, где нет победителей, но есть живые. Мадрид становится свидетельским залом: улицы помнят плач младенца из пролога и шум скорой, несущейся по тому же маршруту спустя годы. Сюжет — это круг, который не закрывается насилием, а смыкается прикосновением.

Тела как документы: персонажи и актерские энергии

В «Живой плоти» тела — не просто носители желания и боли, они — юридические документы, в которых записана история. Хавьер Бардем создает в образе Давида сложнейшую фигуру героического калеки: его коляска — не только ограничение, это стол переговоров, где он торгуется с судьбой, прессой, собственной женой. Бардем уходит от штампа «святого мученика»: его Давид амбициозен, местами жесток, умеет использовать жалость как ресурс и искренне страдает от утраченной автономии. В каждом взгляде — борьба между негласной завистью к ходящим и желанием быть выше этого. Его тело стало аргументом, но в частной жизни это оружие ранит всех — и прежде всего его самого.

Либерто Рабаль в роли Виктора предлагает парадокс: герой, на которого легко повесить ярлык «виновник», оказывается самой мягкой и готовой к росту фигурой. В начале он горяч, неотесан, почти мальчишка; по мере развития фильма его пластика уплотняется, взгляд становится прямее, жесты — точнее. Рабаль показывает редкое превращение: из агрессивного претендента в мужчину, способного ждать, признавать и не мстить. Сцены с Кларой — хрупкий театр равновесий, где он учится прикасаться не как завоеватель, а как человек, у которого достаточно силы, чтобы не добивать.

Хосе Санчо в роли Санчо — один из самых страшных и жалких персонажей Альмодовара одновременно. Его агрессия — корка над бездной страха: потерять контроль, жену, самоуважение. Санчо ревнует ко всем, кого может придумать: к прошлому, к городу, к работе. Он — носитель токсичной мужественности, которая не умеет плакать и поэтому стреляет. Но Санчо у Санчо — не карикатура: в редких моментах тишины в нем виднеется человек, которого никто не научил другой мускулатуре, кроме кулаков и приказов. И именно поэтому он опасен.

Анджела Молина дарит Кларе невероятно тонкую двусмысленность. Ее героиня — женщина, которая слишком хорошо понимает цену желания и слишком устала, чтобы считать его роскошью. Клара не «роковая», не «святая» — она живая. Она способна на измену не из каприза, а из отчаянной попытки спасти остаток себя. Молина играет кожей, дыханием, паузами; рядом с Виктором ее Клара словно впервые за долгое время позволяет себе быть желанной, а не «чужим имуществом». В их сценах плоть и нежность встречаются пополам, и именно здесь фильм дышит особенно свободно.

Пенелопа Крус появляется в прологе — как мать Виктора, женщина, рождающая посреди полицейского часа. Ее короткое присутствие — метафора родовой травмы города. А Франческа Нери в роли Елены — тонкий узел фильма. Ее Елена — тайный центр тяжести: она балансирует между благодарностью и влечением, между исправлением и падением, между ролью жены героя и живым телом, которое помнит другую ночь и другой голос. Нери играет взглядом, от которого легко спрятать слезы, но невозможно спрятать правду. Елена — не приз, а человек, и это делает ее поступки более болезненными и справедливыми одновременно.

В ансамбле актеров работает альмодоваровская симфония контрастов: каждый персонаж становится и зеркалом, и ножом для другого. Их тела — архив событий. Шрамы и шрамы на нервной системе — это тексты, которые они читают друг другу без субтитров. И когда они, наконец, решаются на честность, фильм перестает быть триллером и становится историей людей, которые перестают прятать документ о собственном существовании.

Цвет, кожа, город: визуальная и звуковая партитура

Альмодовар в «Живой плоти» проводит революцию цвета. Его палитра остается узнаваемой — алый, охра, глубокий синий, бутылочно-зеленый, янтарь — но эти цвета перестают кричать и начинают кровоточить. Они не столько украшают кадр, сколько фиксируют температуру сцены. Красный в барах — не цирк, а свернувшаяся кровь; зеленый в больничных коридорах — не свежесть, а мерцание надежды; янтарь в квартирах — не уют, а липкая память. Художник по костюмам работает на характер: строгие, упругие ткани Давида в публичных эпизодах — броня; свободные, чуть небрежные силуэты Виктора — воздух; приглушенная чувственность Клары — шелк, который слышно.

Камера работает как нервная система. Много средних и крупных планов, которые дают телу говорить без слов. Ракурсы не эпатируют — они подслушивают. В сценах конфликта монтаж ускоряется, но не до клипа; в сценах близости, наоборот, удлиняется, позволяя зрителю прожить секунды между вдохом и выдохом. Важна пластика пространства: узкие коридоры полицейского участка, тесные кухни, где не разойтись, широкие городские авеню, которые вдруг оказываются невыносимо пустыми — все это архитектура выбора. Мадрид снят как организм: шрамы мостов и подворотен соответствуют шрамам персонажей, огни ночи — как соседние квартиры, где каждая лампа — чье-то окно в чужую жизнь.

Звук и музыка в фильме — клей драматургии. Неброские темы Бернарда Эрмана здесь и не нужны; Альмодовар выбирает более камерную партитуру: аккордеоны, гитары, редкие струнные — музыка как дыхание города. Звуки колес инвалидной коляски, шаги на лестнице, скрип дверей, сдавленные голоса — это ритм, который уравнивает сцены. Важны также паузы, в которых нет ничего — только город за окном и тяжелая тишина между двумя людьми, которым очень надо, но невозможно сказать лишнее.

Свет — отдельный персонаж. Он ранит и лечит. Дневной — честный, беспощадный: показывает морщины и синяки. Ночной — снисходительнее: позволяет признаться и не потерять лица. В кульминациях Альмодовар выходит на почти религиозную простоту — полутень, контражур, теплый источник где-то сбоку. Это «иконография» искупления без пафоса: не библейский луч, а лампа на тумбочке, под которой человек решается не лгать. В итоге визуальная партитура задает физическое ощущение фильма: это кожа, к которой то прикасаются, то ранят, и каждый зритель ощущает эту смену давления на собственной поверхности.

Вина, плоть и закон: темы и этические слои

Главная тема «Живой плоти» — цена случайности, оборачивающейся судьбой. Альмодовар отказывается от простых ответов: «случайный выстрел» не оправдывает никого и не должен обнулять страдания. Но и наказание у него не механическое: тюрьма — лишь часть, важнее — труд признания. Вина здесь многослойна: Виктор виноват юридически, Давид — морально, когда использует травму как валюту в личной жизни, Санчо — поведенчески, отравляя пространство подозрением и насилием, Елена — экзистенциально, запутываясь между благодарностью и собственным желанием. Никто не «чист» и никто не «кончен» — эта амбивалентность и делает фильм честным.

Вторая тема — плоть как язык. У Альмодовара тело всегда говорило громче слов, но здесь оно еще и подписывает договоры. Инвалидная коляска — подпись под биографией; шрам — печать; беременность — акт о перемене юридического статуса будущего. Плоть запоминает выборы и возвращает их владельцам при каждом прикосновении. Секс в «Живой плоти» — не развлечение и не шок, а дискурсивный инструмент: сцены близости показывают, кто властвует, кто уступает, кто слышит, кто использует, кто умеет остановиться. Любовь перестает быть «сюжетной функцией» и становится полем этического действия.

Третья тема — закон как пространство переговоров. Полиция и суд не являются в фильме «машиной возмездия»: они часть ткани общества, где люди пытаются удержать порядок, но не всегда понимают, как это сделать без повреждения душ. Романтика «героя-пострадавшего» разоблачена: медиа делают из Давида символ, но символы плохо справляются с ролью мужа. Ревность Санчо — разрыв между буквой закона и его домашним, неформальным насилием. Виктор, прошедший через систему, выходит оттуда не сломленным — и именно это подрывает привычный нарратив о тюрьме как окончательном приговоре личности.

Четвертая тема — возможность искупления, не равная забвению. Альмодовар не требует у зрителя простить всех, он показывает, как герои учатся жить с собой после того, как все произошло. Искупление в фильме — это верность слову, данному не суду, а другому человеку, и верность себе, решившему больше не врать. Оно может выглядеть как тихий уход из разрушительной связи, как признание, которое делает больнее сейчас, но легче завтра, как решение остаться рядом не из жалости, а из желания разделить будущее. Фильм выигрывает именно тем, что признает: искупление возможно, но оно отзывчиво к цене — без скидок и купонов.

От «заката безумия» к «рассвету зрелости»: место фильма в эволюции Альмодовара

«Живая плоть» — центральный камень в мосту между ранним и «золотым» Альмодоваром. После подготовительного «Цветка моей тайны» режиссер окончательно налаживает тон: его мир становится более этически ответственным, психологически точным, социально заземленным. Отныне эксцесс — не цель, а метод, который применяется экономно и метко. Вскоре появятся «Всё о моей матери» и «Поговори с ней», и в этих шедеврах будет слышна прямая кровь «Живой плоти»: уважение к травме, интерес к мужской уязвимости, признание женской автономии, излюбленная игра с временем и судьбой без мистификации.

Картина вступает в диалог с европейским кино 90-х, где реализм обретает роскошь формы. Альмодовар уходит от поп-кича к нео-нуарной прозрачности, не теряя собственной подписи: цвет, фактура, любовная геометрия, иронические отступления — всё на месте, но работает иначе. Испания в фильме — постфранкистская, усталая и сильная, как город после ночной смены. «Живая плоть» демонстрирует, что авторское кино может говорить о моральных дилеммах без назидания и в то же время быть нервно увлекательным.

Наследие фильма особенно заметно в том, как он реабилитирует «мужскую драму» в альмодоваровском мире, традиционно считавшемся территорияй женских судеб. Здесь мужчины плачут, ошибаются, завидуют, завоевывают, уступают — и все это без скидок на гендерную риторику. Это важный шаг к сложному, не бинарному взгляду на человеческую ошибочность. Кроме того, «Живая плоть» закрепляет за Мадридом статус не просто сцены, но участника — и многие последующие городские драмы будут обязаны этой «телесной урбанистике», где архитектура и психология неразделимы.

И, наконец, фильм зафиксировал новую этику изображения инвалидности на экране. Давид — не эмблема, не объект жалости; его зависимость и сила показаны без тумана благородства. Это сложная правда, которую европейское кино затем будет развивать, уходя от «капитализации» травмы. В «Живой плоти» эта этика появляется естественно, как часть общего интереса Альмодовара к телам, которые не совпадают с идеалом, но обладают собственной красотой и достоинством.

Почему «Живая плоть» важна сегодня: уроки близости и ответственности

В эпоху мгновенных суждений и культивирования бинарности — виноват/невиновен, жертва/агрессор — «Живая плоть» напоминает о междустрочье, в котором живет человек. Этот фильм полезен как противоядие от упрощений: он показывает, как легко мы возводим монумент травме и как трудно жить внутри монумента; как легко наказать и как трудно остановиться на полуслове, чтобы услышать, что говорит чужая плоть. Альмодовар предлагает модель эмпатии без снятия ответственности: понимать — не значит оправдывать, любить — не значит закрывать глаза, прощать — не значит забывать.

Для зрителя здесь есть практическая мудрость. Отношения не лечатся героизмом и не спасаются одним признанием. Нужны время, структурная честность и готовность выдержать последствия. Фильм напоминает, что ревность — это не доказательство любви, а симптом страха и контроля; что благодарность не может быть валюцией брака; что случайная ошибка не должна навсегда зацементировать биографию, если человек готов работать над ее последствиями. Это звучит сухо, но в кино это превращается в теплую, телесную правду: руки, которые умеют не только брать, но и отпускать; губы, которые умеют молчать, когда лишние слова ранены правдой.

Сегодняшний мир городов, где тысячи историй пересекаются каждую ночь, особенно нуждается в такой «урбанистике ответственности». «Живая плоть» показывает город как совесть: он помнит, но не мстит, он хранит, но не диктует. И в этой памяти мы находим свободу: право стать другими, чем были в ту ночь, когда что-то пошло не так. Фильм высвечивает возможность построить отношения не на фетишизации травмы, а на признании ее как части нас — не всей, но достаточной, чтобы быть осторожными, добрыми и смелыми одновременно.

И, наконец, «Живая плоть» просто прекрасна как кино. Она дышит и шевелится; ее цвета теплые, как кожа после душа; ее музыка неслышна, пока не замолчишь сам; ее актеры не играют, а существуют — с той степенью правды, от которой по спине бежит ток. Это не громкий шедевр, а тихая уверенность зрелого мастера. Фильм можно пересматривать — не ради сюжета, а ради того, как изменяется наш взгляд на тех же людей, когда мы становимся старше, нежнее, внимательнее к чужой боли. И каждый новый просмотр подтверждает: плоть жива, пока мы соглашаемся чувствовать и отвечать. В этом — и искусство, и этика, и редкая надежда.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!